不畏艱難 執(zhí)著探索·六十余載科研堅(jiān)守與擔(dān)當(dāng)——東海站張叔英研究員訪談錄

引 言

在中華民族偉大復(fù)興的征程上,一代又一代科學(xué)家心系祖國和人民,不畏艱難,無私奉獻(xiàn),為科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、人民生活改善、中華民族發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。新時(shí)代更需要繼承發(fā)揚(yáng)以國家民族命運(yùn)為己任的愛國主義精神,更需要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)以愛國主義為底色的科學(xué)家精神,東海站特別策劃“弘揚(yáng)和踐行科學(xué)家精神專欄”,并將持續(xù)推出弘揚(yáng)和踐行科學(xué)家精神系列活動(dòng)及報(bào)道。

張叔英:研究員,博士生導(dǎo)師。1961年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)物理系。1962年起在中國科學(xué)院聲學(xué)研究所東海研究站工作,1985-2003年,先后任中國科學(xué)院東海研究站研究員、研究室主任、博士生導(dǎo)師,1987-1995年,任副站長,2003-2007年任特聘研究員。1982-1984年,受聘任加拿大多倫多市HUNTEC公司高級(jí)研究員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;1995-2007年,先后受聘任澳大利亞新南威爾士州大學(xué)名譽(yù)訪問教授和悉尼大學(xué)訪問學(xué)者;2004年-2019年擔(dān)任《聲學(xué)技術(shù)》主編。歷任第6、7、8、9屆全國政協(xié)委員,第6、7屆上海市政協(xié)副秘書長,第5、6、7屆九三學(xué)社中央委員,第10、11、12、13屆九三學(xué)社上海市委員會(huì)副主任委員,兼第10屆九三學(xué)社上海市委員會(huì)秘書長和第1、2、3屆九三學(xué)社中科院上海分院委員會(huì)主任委員等多項(xiàng)社會(huì)職務(wù)。1983年起先后參加美國聲學(xué)學(xué)會(huì)、中國聲學(xué)學(xué)會(huì)和中國地球物理學(xué)會(huì),并在1998-2003年任上海市電子電器技術(shù)協(xié)會(huì)理事長。

Q1:張教授,您從事水聲探測技術(shù)研究和設(shè)備研制工作已有數(shù)十年,在科研中記憶最為深刻的成果,能和我們分享一下嗎?

我在東海站工作的數(shù)十年中,很幸運(yùn)能夠相繼得到多項(xiàng)挑戰(zhàn)性和實(shí)用性很強(qiáng)的科研任務(wù),取得了一些有價(jià)值的科研成果,與合作者一起獲得了國家有關(guān)部門頒發(fā)的12項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和5項(xiàng)國家專利。至今,我已是一個(gè)87歲的老人,但是對取得這些科研成果的經(jīng)歷還有比較清楚的記憶。

我從1962年至1967年在東海站工作的初始階段中,就得到獨(dú)當(dāng)一面開展科研工作的機(jī)會(huì),相繼完成了4種水聲測量儀器和一種水下脈沖聲源的研制工作,這為我以后承擔(dān)研制大型水聲探測設(shè)備的科研任務(wù)積累了知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。在文革期間,東海站隨聲學(xué)所由國防科委管轄,更名為“京字110第2支隊(duì)”,獲得了兩項(xiàng)聲吶站的研制任務(wù)。我在負(fù)責(zé)完成其中一項(xiàng)任務(wù)中測頻系統(tǒng)的研制工作后,隨即負(fù)責(zé)主持并完成了新一代“主動(dòng)聲吶站”的預(yù)研工作。“文化大革命”結(jié)束后,東海站隨著聲學(xué)所回歸到中國科學(xué)院,我本人就主要從事海底聲探測方面的科研工作直到退休。在這三十多年的時(shí)間內(nèi)我主持完成了“表層、淺層和深層三種類型的海底地層剖面儀”“河底石油勘探用插入氣槍”和“聲學(xué)懸浮泥沙觀測系統(tǒng)”等5項(xiàng)水聲探測設(shè)備的研制。此外,在聲吶信號(hào)處理、海洋聲探測和地層圖像識(shí)別等方面開展課題研究, 歷年來本人或與合作者、研究生一起共發(fā)表學(xué)術(shù)論文69篇,還協(xié)助國內(nèi)若干企業(yè)開發(fā)了幾項(xiàng)新技術(shù)和新產(chǎn)品,并且接受邀請分別與加拿大的高科技公司和兩所澳大利亞大學(xué)開展合作研究,取得了多項(xiàng)科研成果。

在我歷年來承擔(dān)并完成的科研任務(wù)中,由當(dāng)時(shí)主要從事水聲考察工作的東海站單獨(dú)負(fù)責(zé)研制一套完整的“主動(dòng)聲納站”樣機(jī),無疑是挑戰(zhàn)性極強(qiáng)和風(fēng)險(xiǎn)性極高的科研任務(wù),因而我和科研團(tuán)隊(duì)的同事們對此留下的記憶也最為深刻。

研制一套完整的聲吶設(shè)備不僅需要有水聲信號(hào)處理、水聲物理、電子技術(shù)、水下?lián)Q能器和導(dǎo)流罩以及機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)等多方面的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)儲(chǔ)備,還必須有相當(dāng)強(qiáng)的制造、加工和器材保障能力。但是,那時(shí)我們這一批年齡三十開外的東海站科技人員“初生牛犢不畏虎”,面對這樣的艱巨任務(wù),我們沒有退縮,而是振奮精神。我們邊干邊學(xué),發(fā)揮聰明才智和發(fā)揚(yáng)實(shí)干精神,積極開展工作。在3年多的時(shí)間內(nèi),我們一起經(jīng)歷了在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)廢寢忘食忙于研制和調(diào)試樣機(jī)的日日夜夜,經(jīng)歷了在新安江江面木排上的簡陋棚屋內(nèi)測試水下聲系統(tǒng)的寒冬酷暑,經(jīng)歷了在當(dāng)時(shí)“文化大革命”動(dòng)亂期間不顧安危多次出差外地解決研制工作中的協(xié)作加工和元器件采購問題。通過努力,我們終于如期完成了整套實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的研制和交付,隨即在東海和渤海先后進(jìn)行了多次海上試驗(yàn),取得了滿意的結(jié)果。在我國,這是應(yīng)用脈沖壓縮技術(shù)取得成功的首例,對當(dāng)時(shí)的水聲科技界產(chǎn)生了很大影響,因而該項(xiàng)成果獲得了“1978年全國科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng)”。

另一項(xiàng)挑戰(zhàn)性很強(qiáng)和風(fēng)險(xiǎn)性很高的科研任務(wù)是國家海洋局委托研制的“深地層剖面儀”。這是一項(xiàng)安裝在當(dāng)時(shí)的國家海洋局“實(shí)踐號(hào)”海洋考察船上的大型海底地層探測設(shè)備,采用了30萬焦耳(超過美國Woods Hole海洋研究所同類設(shè)備的10萬焦耳)的水下放電作為聲源,兩條長度50米的拖曳線列陣接收地層回波。在海上工作時(shí),隨著考察船的航行一道道閃電伴隨著低沉的爆炸聲掠過海面,蔚為壯觀。國家海洋局二所應(yīng)用這項(xiàng)設(shè)備獲得了我國海域大陸架的海底地層結(jié)構(gòu)的重要地質(zhì)資料,還驚喜地得到了太平洋“馬里亞納海溝”海底500米深的地層剖面記錄。因而該項(xiàng)設(shè)備分別獲得了“1986年上海市科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”和“1987年國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)”。

在我們?nèi)〉玫囊幌盗锌蒲谐晒校癚PY-1淺地層剖面儀”是一項(xiàng)對我國科技進(jìn)步促進(jìn)作用大、取得的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著、在國內(nèi)外聲譽(yù)最好的科研成果。這是上世紀(jì)60年代國際上正在開發(fā)的一種新的海洋地質(zhì)探測設(shè)備。因此在“文化大革命”結(jié)束不久,當(dāng)時(shí)的國家建委、交通部和中國科學(xué)院就將其作為重點(diǎn)科研項(xiàng)目,聯(lián)合下達(dá)給東海站進(jìn)行研制。在“QPY-1淺地層剖面儀”的樣機(jī)研制成功后,交通部水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院就立即在從天津到廈門的沿海各港口投入使用。當(dāng)各港口的技術(shù)和管理人員第一次見到隨著安裝樣機(jī)的小船航行就能實(shí)時(shí)獲得港口海區(qū)清晰連續(xù)的海底地層剖面記錄后,大感新奇,引起轟動(dòng)。隨后,交通部多次組織了推廣應(yīng)用這項(xiàng)新技術(shù)的學(xué)習(xí)班和交流會(huì),并把這項(xiàng)新技術(shù)的應(yīng)用列入了我國港工建設(shè)地質(zhì)勘測工作規(guī)范。我國從事江河湖海區(qū)域地質(zhì)調(diào)查工作的眾多科研和工程單位也相繼推廣應(yīng)用這項(xiàng)新技術(shù),大大提高了工作效益。因此,這項(xiàng)成果在1982年上海市首次頒發(fā)重大科技成果獎(jiǎng)時(shí)獲得了一等獎(jiǎng),提升了東海站在科技界的知名度。

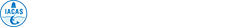

張叔英研究員向到訪東海站的專家考察團(tuán)成員介紹研究室科研成果。

Q2:張教授,工作期間,您既是水聲領(lǐng)域資深的研究員,博士生導(dǎo)師,又擔(dān)任過東海站副站長,想請教您,在科研工作、管理工作和帶教學(xué)生等多重身份之間,您是如何分配時(shí)間的,或者說如何平衡多個(gè)崗位工作的時(shí)間安排?

我從1984年底結(jié)束了在加拿大HUNTEC公司的工作回到東海站后,相繼擔(dān)任了研究室主任、副站長和研究生導(dǎo)師。由于東海站不大,當(dāng)時(shí)站領(lǐng)導(dǎo)之間沒有明確分工,在行政管理上我花的時(shí)間不多。此外,我從1985年底起一直到2003年退休,在九三學(xué)社上海市委和市政協(xié)兼任了比較重要的職務(wù),又是連續(xù)4屆的全國政協(xié)委員,社會(huì)工作占用了我很多時(shí)間。但是,我始終明確自己是一名科研人員,本職工作是領(lǐng)導(dǎo)研究室開展科研工作和指導(dǎo)研究生。如果白天社會(huì)工作占用了我不少時(shí)間,我就一定在晚上補(bǔ)回來,直到完成當(dāng)天必須做的科研工作。在我退休前,幾乎一直如此。

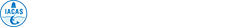

1984年張叔英研究員結(jié)束加拿大Huntec公司工作,回國前該公司董事長送他紀(jì)念品并開歡送宴會(huì)。

雖然我在東海站工作的科研任務(wù)很多,各種社會(huì)兼職不少,但各項(xiàng)科研工作的開展一直很順利,沒有感覺到精神和時(shí)間安排上有很大壓力,對此我確實(shí)深感慶幸。這一方面是因?yàn)樵谥卮罂蒲许?xiàng)目的研制過程中,東海站的行政和后勤部門給予了有力支持和保障;另一方面,更重要的是通過長期合作,同事之間相互了解和信任,建立了深厚的友誼,組成了一個(gè)工作能力、主動(dòng)性和合作精神都很強(qiáng)的科研團(tuán)隊(duì),保證了我主持的各項(xiàng)科研工作能夠順利開展,并取得成果。

Q3:張教授,作為一位科學(xué)家,在科研工作中遇到挑戰(zhàn)和困難時(shí),您是如何應(yīng)對和克服的?有沒有一些難忘的經(jīng)歷與我們分享?

我從開始工作到退休,承擔(dān)過的科研任務(wù)是多種多樣的,有各類水聲探測設(shè)備的研制,也有不同領(lǐng)域的理論課題研究,需要的科技知識(shí)儲(chǔ)備是多方面的,有的科研任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性還很高,因而面臨的挑戰(zhàn)和困難必然很多,具體的事例可以說不勝枚舉。我以研制大型水聲探測設(shè)備為例,介紹一下我是怎樣開展科研工作的。在接到任務(wù)的起始階段,我一定會(huì)通過充分的調(diào)研和必要的學(xué)習(xí),全面和深入分析科研任務(wù)中的難點(diǎn)和可能出現(xiàn)的問題,制定可行的實(shí)施方案,并思考和準(zhǔn)備在可能出現(xiàn)意外時(shí)解決問題的預(yù)案。在工作開展過程中,我隨時(shí)關(guān)心每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員的工作進(jìn)度,有困難就及時(shí)一起研究解決辦法。在遇到影響項(xiàng)目進(jìn)展的大問題時(shí),通過整個(gè)項(xiàng)目組成員一起商討,或果斷修正實(shí)施方案,或?qū)で笸鈪f(xié)單位一起解決問題,確保科研任務(wù)的順利完成。

Q4:張教授,科研工作一路走來,有哪位科學(xué)家在您的成長過程中影響最大,為什么?

在我成長過程中,對我影響最大的是聲學(xué)所的締造者汪德昭所長。他是一位在國際上享有盛譽(yù)的大科學(xué)家,在多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域,特別是為發(fā)展我國聲學(xué)事業(yè),作出了重大貢獻(xiàn)。在我的成長過程中他給予了我恩師般的教誨、指導(dǎo)和支持,摯友般的信任、關(guān)心和幫助。我為自己能夠在他領(lǐng)導(dǎo)的中國科學(xué)院聲學(xué)研究所工作和成長感到由衷地慶幸。

我從事科研工作的另一位引路人是東海站第一任副站長劉春奎。他在1964年從一份美國的科技刊物上看到關(guān)于用于海洋地質(zhì)探測的新型脈沖聲源的報(bào)道后,就指引我對此進(jìn)行研究。從此開始,我就一直在海洋地質(zhì)的聲探測領(lǐng)域開展科研工作,取得了一定的成就。

此外,我必須感謝朱西和楊仕卿等東海站的第一代站領(lǐng)導(dǎo)。他們雖是復(fù)員干部,但信任知識(shí)分子,尊重科研人員,對我承擔(dān)重要科研項(xiàng)目給予了充分的信任和幫助。特別是楊仕卿站長親自參與了多項(xiàng)具體科研工作,多次出面安排和實(shí)施海上試驗(yàn),為取得科研成果做出了實(shí)際的貢獻(xiàn)。

我還要感謝的是當(dāng)時(shí)東海站車間的6位工人師傅。他們的技術(shù)水平和等級(jí)很高,精通車、鉗、刨、銑等各種加工操作,是我們能夠完成多項(xiàng)大型水聲探測設(shè)備研制的技術(shù)保障。

Q5:張教授,我們知道科研工作是依靠團(tuán)隊(duì)協(xié)作才能攻堅(jiān)克難;在平時(shí)工作中您和自己的科研團(tuán)隊(duì)是如何溝通相處的?您認(rèn)為作為一個(gè)科研團(tuán)隊(duì)來說最重要的是什么?

科研團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是科研任務(wù)能否圓滿完成的關(guān)鍵,尤其是對于需要很多科研人員和協(xié)作單位參與完成的科研項(xiàng)目更是如此。對此,我深有體會(huì)。

科研項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人無疑是搞好科研團(tuán)隊(duì)協(xié)作的關(guān)鍵人物。他必須對科研團(tuán)隊(duì)每一位成員的業(yè)務(wù)能力有充分了解,在科研工作安排中能夠揚(yáng)長避短,使每個(gè)成員能夠發(fā)揮作用,做出成績,體現(xiàn)價(jià)值。在團(tuán)隊(duì)成員的工作遇到困難時(shí),負(fù)責(zé)人要及時(shí)幫助解決。科研工作進(jìn)程中出現(xiàn)意外事故,要分清是非,并勇于擔(dān)責(zé)。在科研任務(wù)完成或獲獎(jiǎng)后,負(fù)責(zé)人必須充分肯定每個(gè)成員的貢獻(xiàn),切忌厚此薄彼。此外,負(fù)責(zé)人對團(tuán)隊(duì)成員的個(gè)人生活情況盡可能有一定的了解,出現(xiàn)困難時(shí)在工作上給予相應(yīng)的安排,并盡可能提供必要的幫助。

1995年2月,張叔英研究員(右2)等4名東海站科研人員與澳大利亞實(shí)驗(yàn)船上的船長和兩位船員合影。

Q6:張教授,能不能跟我們分享一下,在數(shù)十年的科研工作經(jīng)歷中,有沒有一些有趣的背后故事?

由于我承擔(dān)的科研任務(wù)大部分是研制水聲探測設(shè)備,需要在海上開展試驗(yàn)工作,因而新奇有趣和激動(dòng)人心的經(jīng)歷確實(shí)不少。其中令我大開眼界和最為興奮的一次經(jīng)歷是1974年12月在渤海進(jìn)行的主動(dòng)聲吶探測試驗(yàn)。

我們研制的主動(dòng)聲吶站樣機(jī)安裝在某船上。試驗(yàn)前,東海站負(fù)責(zé)人(楊仕卿和我)與協(xié)作方一起開了一個(gè)協(xié)調(diào)會(huì)議,確定海上試驗(yàn)過程中被探測目標(biāo)的航行路線以及制定彼此間的通信協(xié)議。

在試驗(yàn)實(shí)施過程中我和船長在指揮臺(tái)上發(fā)布指令,航行安全由船長負(fù)責(zé),我發(fā)布試驗(yàn)過程中的相關(guān)指令。項(xiàng)目組成員分別負(fù)責(zé)進(jìn)行主動(dòng)聲吶站的操作和在船上的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)。很幸運(yùn),整個(gè)試驗(yàn)過程中海面風(fēng)平浪靜,各項(xiàng)試驗(yàn)都取得了圓滿結(jié)果。特別是,當(dāng)我們得到主動(dòng)聲吶站在本船靜態(tài)和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下都探測到遠(yuǎn)距離水下目標(biāo)的記錄時(shí),項(xiàng)目組成員個(gè)個(gè)欣喜若狂,所有人員都為之振奮。這是應(yīng)用脈沖壓縮技術(shù)的主動(dòng)聲吶站探測在我國同類試驗(yàn)中首次取得成功。

Q7:張教授,在幾十年的研究工作中,您的家人對您的工作是如何支持的?

我妻子是一位從事園林植物研究的科研人員,因此她了解開展科研工作的艱辛和一個(gè)科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。她對我經(jīng)常忙于工作顧不上家庭事務(wù)十分理解,一直默默地主持我的工作,并為我取得科研成果感到高興。

但是我本人對自己的家庭,特別是對我的兒子,始終有一種沒有盡到責(zé)任的歉疚感。我兒子1962年出生,上學(xué)階段恰逢全國開展文化大革命,在小學(xué)和中學(xué)的學(xué)習(xí)幾乎是走過場。這一階段我正在東海站緊張開展兩項(xiàng)聲吶站的研制工作,沒有時(shí)間顧得上關(guān)心和輔導(dǎo)兒子的學(xué)習(xí),導(dǎo)致他在文革結(jié)束后沒能考上正規(guī)的大學(xué)得到深造,一度很受挫傷,也影響到他以后的人生發(fā)展道路。這是我和妻子一生感到內(nèi)疚的憾事。

Q8:張教授,您一直在關(guān)注著海洋聲學(xué)領(lǐng)域和東海站的發(fā)展,對于今天中國的海洋聲學(xué)發(fā)展以及科技發(fā)展您認(rèn)為還有哪些工作需要去做的?以及您看到的這幾十年來我國的海洋聲學(xué)與科技發(fā)展達(dá)到了一個(gè)怎樣的階段?

我退休至今已經(jīng)25年了,主要住在澳大利亞悉尼。在這段時(shí)間內(nèi),國內(nèi)外海洋聲學(xué)領(lǐng)域像眾多其他學(xué)科領(lǐng)域一樣取得了快速的進(jìn)步和發(fā)展。東海站也今非昔比,規(guī)模和科研條件得到了很大的改善,科研及其他各方面工作的開展取得了顯著的進(jìn)步。雖然我在退休期間還擔(dān)任了多年的《聲學(xué)技術(shù)》雜志主編,審閱每一期的論文來稿,對這些情況能有一些了解,但是畢竟很有限,也很片面,沒有能力對所提的問題作出有真知灼見的解答。

關(guān)于海洋聲學(xué)領(lǐng)域的情況,我推薦東海站科研人員,特別是帶頭人,讀一下在《聲學(xué)技術(shù)》2025年第3期發(fā)表的一篇題為“水聲學(xué)研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢”的綜述文章,內(nèi)容較新,也比較全面,對今后科研工作的選題有參考價(jià)值。

考慮到我們成功研制了多種類型的“海底地層剖面儀”,還指導(dǎo)研究生開展過“地層剖面圖像識(shí)別”的研究工作,取得了一些初步結(jié)果。我希望東海站科研人員能有興趣繼續(xù)這方面的科研工作,與從事海洋地質(zhì)調(diào)查工作的單位合作,研究應(yīng)用現(xiàn)代人工智能技術(shù),有效地解決地層剖面儀的圖像識(shí)別問題。我相信這是一個(gè)能夠得到研究經(jīng)費(fèi)支持的有實(shí)用價(jià)值的科研項(xiàng)目。

1990年張叔英研究員(左1)回訪日本地質(zhì)研究所時(shí),與日本科學(xué)家討論地質(zhì)圖像問題。

Q9:張教授,從2004年—2019年期間,您一直擔(dān)任《聲學(xué)技術(shù)》刊物主編,能和我們分享一下您的工作感受嗎?對未來《聲學(xué)技術(shù)》雜志的發(fā)展方向,您有什么好建議嗎?

《聲學(xué)技術(shù)》創(chuàng)刊至今已經(jīng)44年了,是一份在國內(nèi)外有很好知名度的聲學(xué)刊物。我在擔(dān)任主編15年內(nèi)見證了《聲學(xué)技術(shù)》的出版質(zhì)量和在科技界的影響不斷提高。隨著聲學(xué)技術(shù)在各個(gè)科技領(lǐng)域的推廣應(yīng)用和發(fā)展,《聲學(xué)技術(shù)》刊物的投稿人不僅來自大學(xué)和研究所,還來自多方面的企事業(yè)單位;不僅有研究生,還有高級(jí)的專家、教授和工程師。在《聲學(xué)技術(shù)》上發(fā)表的文章被認(rèn)定為有價(jià)值的科研成果,成為科技工作的一項(xiàng)考核指標(biāo)。

前不久,《聲學(xué)技術(shù)》編輯部開了一次編委座談會(huì),對刊物的定位和發(fā)展方向,審稿流程優(yōu)化和青年編委的培養(yǎng)等問題進(jìn)行了很好的討論和規(guī)劃。對此,我十分贊同,一定會(huì)對進(jìn)一步提高刊物質(zhì)量發(fā)揮作用。在此,我衷心祝愿《聲學(xué)技術(shù)》越辦越好。

Q10:張教授,近年來國家對科研誠信和學(xué)術(shù)規(guī)范越來越重視,您如何看待這些要求對科研工作者的意義?

科研誠信和學(xué)術(shù)規(guī)范無疑是開展科研工作的前提要求,關(guān)系到科研工作能否順利開展和能否取得令人信服的有真實(shí)價(jià)值的科研成果。國家對這個(gè)問題的重視必然會(huì)大大促進(jìn)和保證我國科研事業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步,培養(yǎng)出越來越多的有杰出貢獻(xiàn)的科學(xué)家和取得越來越多的振奮人心的科研成果。

在東海站以往六十多年的科研工作中,也存在一些有關(guān)科研誠信和學(xué)術(shù)規(guī)范方面的問題,雖然問題不大也不多,但也是必須受到重視。希望東海站領(lǐng)導(dǎo)緊跟形勢,開展和加強(qiáng)有關(guān)科研誠信和學(xué)術(shù)規(guī)范方面的教育,促進(jìn)東海站的科研工作不斷進(jìn)步和不斷取得有價(jià)值的科研成果,為我國的聲學(xué)科技的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

Q11:張教授,您對現(xiàn)在的年輕科研工作者有什么寄語?如果請您分享科研工作中最寶貴的經(jīng)驗(yàn)給現(xiàn)在的年輕科技工作者,您最想給他們分享什么?

在我對以上一些問題的解答中已經(jīng)提到了我以往開展科研工作的一些體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)。其中有一些對現(xiàn)在的年輕科技工作者開展科研工作也許還有幫助,例如關(guān)于重視科研團(tuán)隊(duì)建設(shè)和有效發(fā)揮集體作用的問題。

現(xiàn)在的年輕科技工作者接觸到的知識(shí)面既廣又新,可以應(yīng)用的技術(shù)手段既多又先進(jìn),開展科研工作的條件越來越好,但是科研課題的難度和要求也一定會(huì)越來越高。因此,這就需要年輕的科研工作者開闊眼界和勤于學(xué)習(xí),廣泛關(guān)心和調(diào)研本領(lǐng)域相關(guān)的國內(nèi)外信息和資料,積累多方面的新知識(shí)儲(chǔ)備,而且要既動(dòng)腦又動(dòng)手,重視科學(xué)實(shí)驗(yàn)。由此,在接受科研任務(wù)時(shí)就能心中有底,不怕挑戰(zhàn),工作開展能夠比較順利,有利于取得科研成果。

Q12:張教授,能與我們分享一下,您退休后的日常生活嗎?

在我達(dá)到退休年齡時(shí),我的孫子在上海的初中上學(xué)。作為我以前對兒子沒有盡責(zé)輔導(dǎo)他學(xué)習(xí)的補(bǔ)償,孫子在2007年初中畢業(yè)后,我就結(jié)束在東海站的科研工作,隨家人一起去澳大利亞悉尼居住,主要任務(wù)是輔導(dǎo)我孫子高中階段的學(xué)習(xí),并取得了很好的效果。他高中畢業(yè)考試取得了各科全A的好成績,榮獲了學(xué)校和澳大利亞新南威爾士州政府頒發(fā)的學(xué)習(xí)全優(yōu)獎(jiǎng)?wù)隆=又愿叻挚既肓讼つ岽髮W(xué)并獲得獎(jiǎng)學(xué)金。在悉尼大學(xué)Honour級(jí)別的學(xué)習(xí)(類似于本、碩連讀)畢業(yè)后,他立即受到Facebook公司的聘用,在事業(yè)發(fā)展上可以說是一帆風(fēng)順。

由于我在澳大利亞期間繼續(xù)擔(dān)任《聲學(xué)技術(shù)》主編和特約審稿人,每個(gè)月都有刊物來稿的審閱工作,至2025年3月底終止,有記錄審閱的論文來稿累計(jì)為3255篇。另外,由于我在東海站工作期間和澳大利亞的悉尼大學(xué)、新南威爾士大學(xué)和澳大利亞研究機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系。因此,在悉尼居住的十多年中,我能夠與這些單位的教授和科研人員繼續(xù)保持聯(lián)系,為聲學(xué)所科研人員的來訪和開展合作研究等做了一些有效的工作。特別是,在此期間我和悉尼大學(xué)Ian Jones教授牽頭,分別在澳大利亞和中國先后成功舉辦了4次“中澳海洋科學(xué)技術(shù)研討會(huì)”。

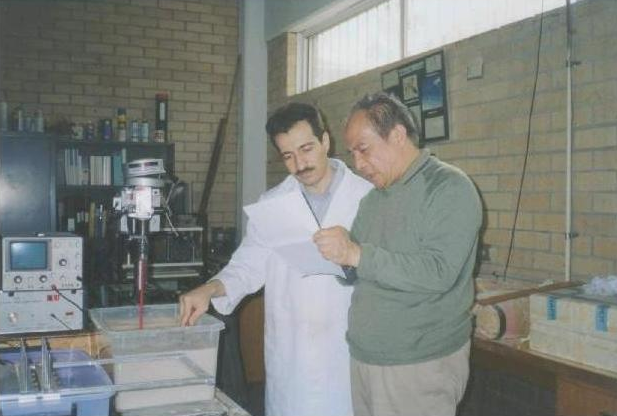

張叔英研究員與Ian Jones 教授

張叔英研究員在悉尼大學(xué)指導(dǎo)研究生

附件下載: